| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- 암호화폐 배경

- rename 단축키 안됨

- 이진탐색트리 c

- 지급뜻

- 중앙은행 지급 결제

- 한국은행 CBDC

- 메모리 할당 방법

- 은행 신용창조

- cbdc 프라이버시

- 블록체인 배경

- 스왑 영역 확인

- 금핵본위제

- 맥 shift f6 안됨

- 금화본위제

- 지급결제차이

- 인텔리제이 리네임

- 메모리 기법

- 인텔리제이 shift f6 안됨

- cbdc 도입 이유

- 지급 결제 차이

- 인텔리제이 변수명 한꺼번에

- cbdc 개인정보

- 윈도우 shift + f6 안됨

- 지급 청산 결제 차이

- cbdc 반대 청원

- CPU

- 최초적합

- 비트코인 배경

- 화폐시스템의 변천

- cbdc 하는 이유

- Today

- Total

진강이의 성장일지

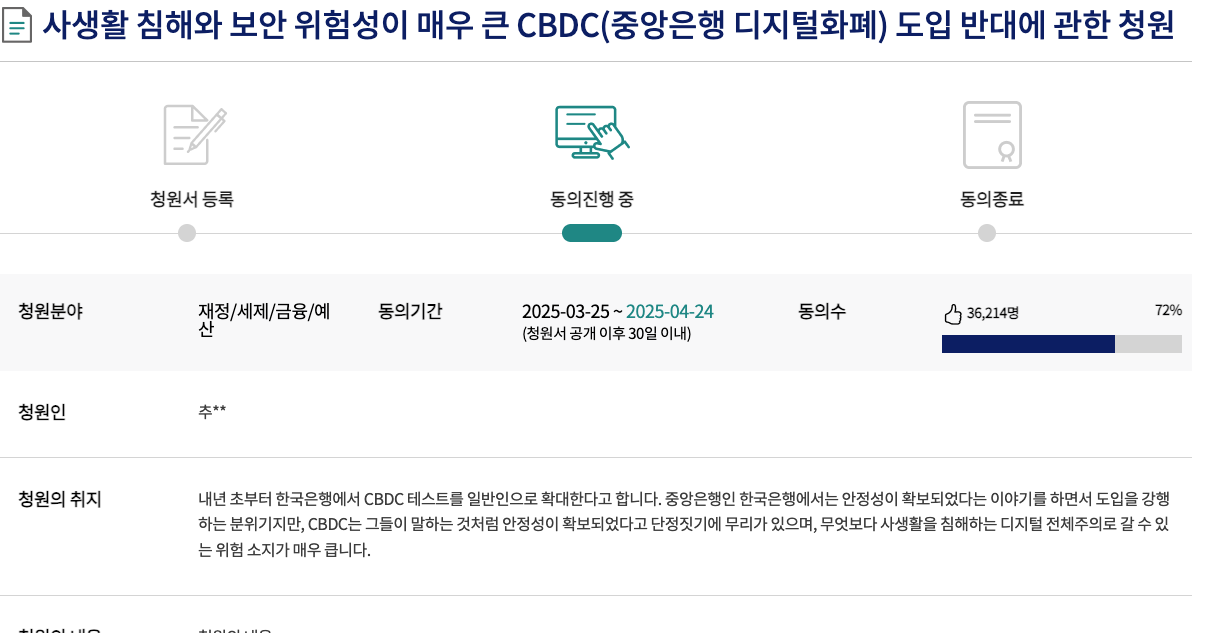

[CBDC 오해와 진실] “정부가 내 거래를 다 들여다본다고요?” – 팩트체크로 보는 디지털화폐 논쟁 본문

들어가며

한국은행의 CBDC(중앙은행 디지털화폐) 실험이 본격화되면서 논란도 커지고 있다.

국민적 여론이 매우 나쁜 상황이고, 실제로 CBDC 도입 반대 국회 청원까지 제기된 상태다.

https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/303626A0A8ED4B29E064B49691C6967B

"정부가 모든 거래를 감시한다", "개인정보도 없이 보조금이나 보험금 지급이 가능하다는 건 말장난이다" 같은 주장들이 대표적이다.

하지만 정말 그럴까? 아래에서 대표적 주장들을 하나씩 뜯어보며 그 실체를 알아보자.

CBDC는 정부가 모든 돈의 흐름을 실명으로 감시하는 통제 수단일까?

한국은행이 CBDC로 국민의 지갑을 직접 관리하며 모든 거래를 들여다볼 것이다!

CBDC가 도입되면 모든 사람이 실명 계정 기반으로 중앙은행의 디지털화폐를 이용해야 하므로, 정부나 중앙은행이 국민 개개인의 거래를 일일이 추적할 수 있고 통제할 것이라는 우려다.

즉, 현금처럼 익명성이 없는 빅브라더식 금융감시 수단이 될 것이라는 비판이다.

팩트:

한국은행의 CBDC 설계는 현행 금융 시스템과 유사한 2단계 구조다.

- 중앙은행은 CBDC를 발행하고, 시중은행은 이를 유통한다.

- 중앙은행이 개인 계좌나 거래 내역을 직접 들여다보지 않는다.

CBDC 모의실험 결과에 따르면,

- CBDC는 은행 간 거래에서만 사용되고,

- 개인은 은행이 발행한 예금 토큰을 사용하게 된다. (예금토큰이 무엇인지는 뒤에서 알아보자)

일반 국민은 은행의 디지털 지갑을 사용하고, 그 지갑의 계정관리, 실명 인증 등은 은행이 담당한다. -> 한국은행은 전체 거래원장을 운영하지만, 거래 내역은 식별자 형태로 처리되며, 필요할 때만 열람 가능하다.

또한 한국은행은 개인정보보호위원회와 함께 시스템 내 개인정보 비수집 설계를 연구하고 있다. (2024년 공동 세미나에서, 개인정보 보호 기술을 결합한 설계를 공식 발표함.)

[보도자료] 한국은행-개인정보보호위원회, CBDC 관련 개인정보보호 강화기술 활용 방향 주제 세미

자세한 내용은 첨부파일을 참고하여 주시기 바랍니다.

www.bok.or.kr

핵심 기술적 근거:

- 영지식증명(ZKP): 개인정보 없이 자격 조건을 증명 가능

- 동형암호: 암호화된 상태로도 계산 가능

- 링 서명: 특정인 추적 없이 거래 유효성 검증

기술적으로도 프라이버시 강화 기술을 활용해 개인정보 없이도 거래를 검증하는 방안이 활발히 연구되고 있다.

한국은행은 영지식 증명(Zero-Knowledge Proof, ZKP) 기술을 활용하여 사용자의 신원정보를 드러내지 않고도 해당 사용자가 CBDC 소유권을 입증할 수 있음을 모의실험을 통해 확인했다.

ZKP 적용 시 한 건의 거래를 검증하는 데 시간이 다소 소요되는 등의 과제가 발견되었지만, 이는 기술적으로 개인정보 비공개 거래가 가능함을 보여준 사례이다.

이 밖에도 링 서명, 동형암호화 등 여러 암호학적 기술을 이용하면 송신자와 수신자의 신원을 밝히지 않고도 거래 유효성만 증명할 수 있다. 한국은행은 이러한 개인정보 보호 기술과 데이터 관리 거버넌스를 지속 연구하여, 현금만큼은 아니더라도 최대한 이용자 프라이버시를 보호하는 CBDC를 구현하겠다고 밝혔다. https://www.ledgerinsights.com/bank-of-korea-performance-cbdc-blockchain/

Bank of Korea finds performance issues with CBDC blockchain tech - Ledger Insights - blockchain for enterprise

The Bank of Korea shared the results of its CBDC simulations. The digital won trials found blockchain peformance issue

www.ledgerinsights.com

더 나아가 중앙은행이 민간 기업보다 개인정보를 남용할 유인이 적다는 점도 기억해야 한다.

한국은행 등 중앙은행은 이용자의 데이터를 활용해 영리목적의 광고를 하거나 이익을 추구하지 않으며, 다른 상업적 개인정보 데이터와 결합할 일도 없습니다. 한국은행 보고서에서도 “중앙은행은 개인정보를 이익 목적으로 활용할 인센티브가 없고, CBDC 거래 데이터만으로 개인을 식별할 다른 데이터도 보유하지 않는다”고 명시하고 있다.

즉, 빅테크 기업이 오히려 결제 데이터를 모아 상업적으로 활용하는 현재 환경보다 중앙은행이 발행하는 디지털화폐가 개인정보 남용 우려는 더 적을 수 있다는 것이다.

물론 자금세탁방지(AML)나 불법 활동 방지를 위해 필요한 범위에서 거래 정보를 확인하는 것은 기존 금융 시스템과 마찬가지로 이뤄지겠지만, 이것이 무분별한 개인 사생활 침해를 뜻하는 것은 아니다.

요약하면

- 중앙은행은 영리 목적 데이터 활용을 하지 않는다.

- 광고 타겟팅, 상업적 분석과는 무관하다. -> 현재의 빅테크 기반 전자결제 시스템보다 오히려 안전할 수 있다는 평가도 존재한다.

결론적으로, 한국은행의 설계 방향을 볼 때 "CBDC가 감시 수단이다"라는 주장은 과장된 기우라고 볼 수 있다.

여기서 잠깐, 예금토큰이란 무엇일까?

예금 토큰은 시중은행들이 CBDC를 담보로 발행하는 디지털 화폐인데 CBDC 자체는 금융기관들끼리만 쓰고 소비자에게 풀지 않되, CBDC를 담보로 하는 토큰을 은행들이 다시 발행해서 소비자도 간접적으로 사용해 볼 수 있도록 하는 것이다.

예금 토큰은 일반적인 은행 예금처럼 쓸 수 있게 만들어졌다. (CBDC 모의 실험 참가자로서 써본 후기는 발급받은 전용 QR 코드를 스마트폰으로 띄워서 결제하는 방식인데 일반적인 간편결제와 비슷하다. 다만 기존 간편결제보다 눌러야 할 게 많아 조금 불편하기도 하다. )

즉 일반 국민은 한국은행이 아닌 시중은행이 제공하는 디지털 지갑(전자지갑)을 통해 CBDC를 사용하게 되며, 그 지갑에 대한 실명 인증이나 계정 관리는 평소와 마찬가지로 시중은행이 담당한다.

결국 “CBDC가 실명 기반 감시도구가 될 것이다”라는 주장은 한국은행의 실제 CBDC 설계 방향과 노력에 비추어볼 때 과도한 기우라고 할 수 있습니다.

이미 모바일 간편페이가 편한데 굳이...?

CBDC가 본격적으로 도입된다고 해도 일반 소비자들의 삶이 갑자기 크게 바뀌지는 않는다. 이미 현금보다는 신용카드가 널리 쓰이고, ‘OO페이’ 같은 모바일 결제 서비스도 보편화됐기 때문이다.

하지만 국가 차원에서는 큰 차이가 존재한다.

돈을 주고받는 거래의 비용 자체를 줄일 수 있다.

각 나라들이 어떤 방식의 CBDC를 개발하느냐에 따라 조금씩 달라지긴 하겠지만, 기본적으로 블록체인 등의 기술을 활용하기 때문에 비용 절감과 보안 유지에 유리하다. 결제 처리를 위한 여러 기관이나 복잡한 서류 작업 없이도 안전하게 운영되거든요. 수수료도 훨씬 저렴할 것으로 예상된다.

예를 들어 정부가 국민에게 지원금을 지급할 때나 국민이 정부에 세금을 낼 때도 여러 금융 기관을 거칠 필요가 없다. 그저 CBDC를 넣어둔 우리 전자지갑에서 정부 지갑으로 보내기만 해도 안전하기 때문이다. 이러면 중앙은행이 시중 통화량을 조절하는 정책을 쓰기도 훨씬 편하고, 탈세나 불법 거래를 단속하기도 쉬워진다. 돈이 오고 가는 대부분의 거래에서 효율성이 대폭 개선되는 거다. 물론 실물 화폐를 찍어내고 관리하는 비용도 많이 아낄 수 있다.

이렇게 여론이 안 좋은데 CBDC 연구를 지속해야만 하는 이유

단순한 편의성의 문제가 아님. 핵심은 디지털 시대 통화 주권을 지키기 위한 전략적 대응이다.

CBDC 도입은 통제를 위한 불필요한 시도가 아니라 디지털 시대에 통화 주권을 지키기 위한 핵심 전략으로 평가된다.

전 세계적으로 대부분의 중앙은행이 CBDC 연구 또는 도입을 추진 중이며, 그 배경에는 민간 암호자산과 스테이블코인의 부상, 그리고 다른 나라의 CBDC 경쟁이 있다.

국제결제은행(BIS)의 설문에 따르면 전 세계 중앙은행의 90%가 CBDC 연구에 착수했고 절반 이상은 구체적인 개발이나 실험 단계에 있다. 특히 민간 암호화폐 및 스테이블코인의 급성장이 이런 움직임을 가속화했고, 선진국 중앙은행일수록 금융안정성 확보를 CBDC 추진의 중요한 동기로 꼽았다. 다시 말해, 민간에서 등장한 디지털 화폐들이 자국 통화体系를 위협할 가능성에 대비하기 위해 CBDC를 검토하는 것입니다.

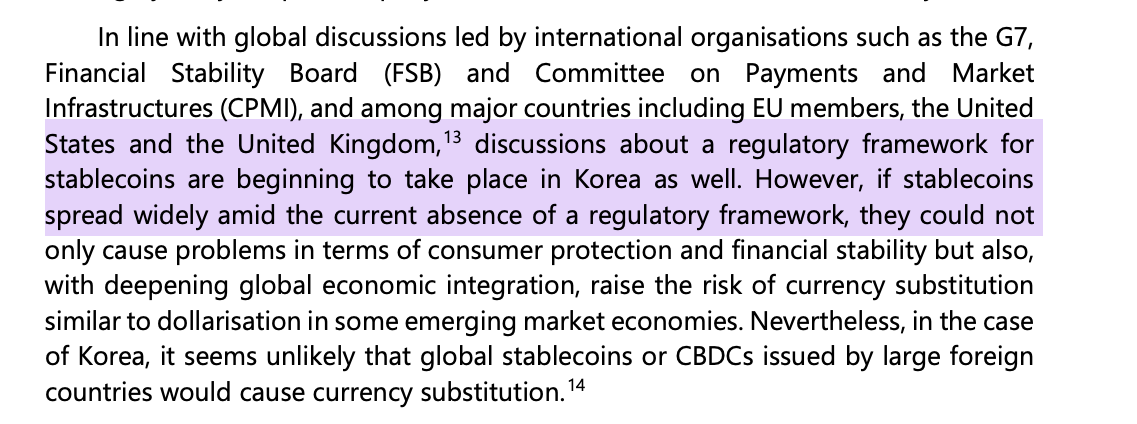

가장 큰 이유 중 하나는 “통화 주권(monetary sovereignty)”의 확보이다. 예를 들어, 달러에 연동된 글로벌 스테이블코인(가치안정 코인)이 전 세계에 널리 사용되면, 우리나라 원화의 사용이 감소하고 경제의 달러화(dollarization)처럼 통화 주권이 약화될 수 있다.

실제 한국은행도 “규제 공백 속에 스테이블코인이 광범위하게 확산되면 소비자 보호나 금융안정에 문제를 일으킬 뿐 아니라, 심하면 일부 신흥국처럼 자국 통화가 외화로 대체되는 통화대체(currency substitution) 위험이 높아질 수 있다”고 지적한 바 있다.

반대로 중앙은행이 신뢰할 수 있는 CBDC를 제공하면 민간인이 굳이 불안정한 민간 코인이나 외국 CBDC를 쓰지 않아도 되므로, 자국 통화 사용을 유지할 수 있습니다. BIS 보고서도 CBDC 도입이 통화대체 위험을 제한할 수 있다고 밝히고 있다.

국제통화기금(IMF) 역시 CBDC가 “디지털 달러화”나 “크립토화(民間암호화폐로의 대체)” 현상을 억제하여 자국 통화 이용을 늘리는 효과가 있을 것으로 전망한다.

요컨대, CBDC는 민간 주도의 화폐로 인해 중앙은행이 통화 정책을 발휘하기 어려워지는 상황을 막기 위한 방어 수단인 측면이 크다. 이는 정부가 경제를 마음대로 조작하려는 통제 욕구와는 결이 다르며, 오히려 급변하는 결제 환경에서 안정성을 지키기 위한 중앙은행의 책무에 가깝다.

또한 중국의 디지털 위안화 출시 등 다른 국가들과의 경쟁 측면도 무시할 수 없다.

만약 우리만 가만히 있다가 타국의 CBDC나 글로벌 코인이 국내 거래를 잠식하게 되면, 우리 금융시장의 자율성과 국제 경쟁력에 큰 손실이 될 수 있다.

끝으로

CBDC 도입을 둘러싼 여론은 싸늘하다. 정부가 모든 거래를 감시할 수 있다는 불안감, 이미 충분한 모바일 결제 시스템이 있는데 굳이 새 화폐를 만들 필요가 있느냐는 회의론이 팽배하다. 하지만 이러한 시선은 CBDC의 본질과 설계 의도를 오해한 결과다.

한국은행이 도입을 추진 중인 CBDC는 단순한 전자결제가 아니다. 디지털 시대, 점점 현금이 사라지는 흐름 속에서 통화의 공공성과 주권을 지키기 위한 전략이다. 중국은 이미 디지털 위안화를 통해 글로벌 경쟁력을 확보하려 하고 있고, 미국·유럽도 뒤따르고 있다. 반면 우리가 준비를 게을리한다면, 원화는 민간 스테이블코인이나 외국 CBDC에 밀려 디지털 공간에서 설 자리를 잃을 수 있다.

CBDC는 또한 결제 인프라 혁신의 열쇠다. 현금처럼 안전하고, 모바일 결제처럼 편리한 동시에 수수료는 줄이고 실시간 정산이 가능한 새로운 결제 수단이다. 한국은행의 실험에서는 실제로 3초 이내 결제가 가능했고, 중개 없이 은행과 바로 연결되므로 비용 절감 효과도 기대된다.

무엇보다 CBDC는 ‘프로그래머블 머니’로서 정책 효율을 끌어올릴 수 있다. 예를 들어 재난지원금이나 보조금을 지급할 때 사용처나 기한을 설정하거나, 자동으로 세금 환급이 이뤄지는 방식도 가능하다. 이는 행정 효율화뿐 아니라 자금의 투명한 사용을 가능하게 한다.

물론 일정 수준의 통제 기능이 포함되는 건 사실이다. 하지만 이는 어디까지나 자금세탁 방지나 법 집행을 위한 장치일 뿐, 임의적인 사생활 침해는 법적으로 불가능하다. 오히려 지금처럼 민간 디지털화폐가 빈틈을 파고드는 상황에서 CBDC 없이 손을 놓고 있으면, 진짜 통제 불가능한 세상이 도래할 수 있다.

결국 CBDC는 정부의 통제 수단이 아니라, 디지털 금융 질서 속에서 통화의 공공성과 안정성을 지키기 위한 공공 인프라다. 잘 설계되고 감시된다면, 불필요한 통제가 아니라 꼭 필요한 진보가 될 것이다.

참고문헌

- 한국은행, 「CBDC 관련 개인정보보호 강화기술 활용 방향 세미나 공동개최」 보도자료 (2024.09.24)bok.or.krbok.or.kr】

- Ledger Insights, “Bank of Korea opens bidding for CBDC DLT technology provider” (2021.05.24)ledgerinsights.com】

- 매일경제, 「“디지털 화폐 시대 곧 온다”...한국은행표 CBDC 토큰 실험」 (2023.06.06)mk.co.krmk.co.kr】

- Ledger Insights, “Bank of Korea finds performance issues with CBDC blockchain tech” (2022.11.07)ledgerinsights.com】

- LinkedIn Pulse, “Privacy Enhancing Technologies and the Privacy Dilemma for CBDCs” (2023)linkedin.com】

- Joonsuk Bae (BOK), BIS Papers No.123, “The BOK’s CBDC research: status and key considerations” (2021)bis.orgbis.org】

- BIS Annual Report 2021, “CBDCs: an opportunity for the monetary system” (Chapter III)bis.org】

- IMF Fintech Notes, “CBDCs and Monetary Policy Transmission” (2023)imf.org】

- BIS Papers No.125, “Gaining momentum – Results of the 2021 BIS survey on CBDCs” (2022)bis.orgbis.org】

'경제이슈 > CBDC' 카테고리의 다른 글

| 디지털 화폐 전쟁 - CBDC vs 스테이블 코인, 한국은행의 선택은? (2) | 2025.05.19 |

|---|---|

| 디지털화폐 시대, 프라이버시는 어떻게 지킬까? – CBDC와 프라이버시 강화 기술(PET) (0) | 2025.05.19 |

| 본격적으로 도입 시작하는 CBDC... 한국은행 예금토큰 <프로젝트 한강> 실거래 실험 참가자 사전 모집 (0) | 2025.03.24 |